Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

*avec réduction fiscale

Turin, milieu des années 1820. La capitale du Piémont, en cette période de la Révolution industrielle, est en plein essor économique mais cette prospérité ne profite pas à tout le monde. L’on y construit beaucoup, et ces chantiers attirent dans la ville montagnards et ruraux, parfois venus avec leurs familles, dans l’espoir de meilleures conditions de vie, que tous ne trouvent pas. Un prolétariat urbain misérable encombre les faubourgs, souvent voué au chômage. Entassés dans des taudis où il fait glacial l’hiver, certains tombent malades ; d’autres sont victimes d’accidents car la sécurité des ouvriers ne préoccupe personne. Les enfants, orphelins, abandonnés, fugueurs, trop tôt obligés de faire vivre leur mère et leurs cadets, déscolarisés, ou jamais scolarisés, s’ils ne trouvent pas à se placer, n’ont d’autre ressources, pour manger, que mendier, voler, voire pire…

Un élève brillant

Cette réalité lamentable n’indigne pas grand monde. La charité, la compassion, la justice ont déserté la société en même temps que les préceptes évangéliques. C’est la loi du chacun pour soi qui règne et tant pis pour les faibles ! S’ils crèvent, la société s’en portera mieux. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, ne sont que de la « canaille » aux yeux des pouvoirs publics, plus prompts à châtier qu’à aider ces « classes laborieuses » jugées dangereuses. Quant à l’Église, il y a longtemps qu’elle n’est plus la bienvenue dans ces quartiers déchristianisés. La majorité des prêtres préfère ne pas s’y aventurer. Pourtant, ce jour-là, Don Giuseppe Cottolengo, chanoine de l’église du Corpus Domini, est sorti de chez lui pour se rendre au chevet d’une malade. La femme habite un galetas misérable mais a conservé assez de principes religieux pour, se sentant à l’article de la mort, appeler un confesseur. C’est peut-être la première fois que Don Giuseppe se rend dans un tel endroit.

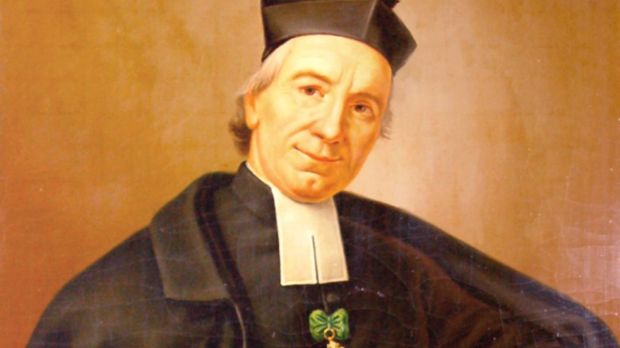

Né à Bra, en 1786, aîné d’une famille de douze enfants de la petite bourgeoisie, il n’a pas grandi dans un milieu aisé mais, du moins n’a-t-il jamais connu la pauvreté, encore moins la misère. Élève si brillant que ses camarades de collège l’ont surnommé « Cicéron » pour ses précoces talents d’orateur, il est entré au séminaire à 18 ans, a été ordonné prêtre en 1811, a passé son doctorat de théologie et après un certain temps dans une paroisse rurale, a regagné Turin où ses dons de prédicateur font merveille. À l’approche de la quarantaine, l’abbé Cottolengo se souvient-il de ce qu’il a écrit dans un cahier de retraite, quand il était encore séminariste : « Je veux devenir un saint. » Certes, il n’est pas le seul, dans l’enthousiasme de la jeunesse, à l’affirmer ; cela ne signifie pas, hélas, que l’on en prend ensuite les moyens… Peut-être Don Giuseppe, pris par son ministère et ses succès, a-t-il d’autres préoccupations. Cependant, lorsque l’on est venu lui dire qu’une mourante avait besoin de lui, il n’a pas hésité et couru à son chevet, preuve que les mondanités n’ont pas étouffé tout idéalisme chez lui.

Il se met à la tâche

Dans le galetas, il y a une femme qui se meurt, jeune encore, abandonnée, à laquelle nul ne s’est avisé de porter secours quand il était temps de le faire et de la sauver peut-être. Aucun médecin n’est venu, elle n’a pas de quoi le payer. Aucun hospice, pas même ceux gérés par l’archidiocèse, ne lui a trouvé un lit où elle aurait reçu un minimum de soins et d’assistance… Lorsque Don Giuseppe quittera la chambre où la malade a rendu le dernier soupir, il ne sera plus le même. L’horreur de la réalité l’a frappé de plein fouet, bouleversé : dans une ville qui se prétend chrétienne, des gens meurent seuls, abandonnés, faute de secours, faute de charité, faute de se rappeler qui se cache sous les traits des pauvres. « Si vous compreniez qui représentent les pauvres, vous les serviriez à genoux » dira-t-il plus tard à ses religieux et religieuses, faisant écho à saint Vincent de Paul qui parlait aux Filles de la Charité de « nos seigneurs les pauvres ».

Son ambition, démesurée, folle ? Fonder un établissement qui recevra tout le monde et d’abord ceux dont les autres ne veulent pas.

Les paroles du Christ du Jugement dernier : « J’avais faim et vous ne m’avez pas donné à manger, j’avais soif et vous ne m’avez pas donné à boire, j’étais malade et vous ne m’avez pas secouru … » le hantent et leur conclusion : « Allez au feu de l’enfer, maudits, car chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits qui m’appartiennent, c’est à Moi que vous ne l’avez pas fait » l’épouvante. Il ne veut pas se mériter un jour ces paroles. Alors, Don Giuseppe se met à la tâche. Son ambition, démesurée, folle ? Fonder un établissement qui recevra tout le monde et d’abord ceux dont les autres ne veulent pas. Il se vouera corps et âmes aux déshérités, à tous les déshérités : malades pauvres, incurables, grands handicapés, sourds-muets que l’on prend encore pour des arriérés mentaux faute de savoir communiquer avec eux, épileptiques, malades mentaux, enfants infirmes, pour commencer, car, par principe, aucune détresse ne se présentera à sa porte sans qu’il essaie de la secourir.

« Tout attendre de Dieu »

Le 17 janvier 1828, en parallèle de ses activités paroissiales, l’abbé Cottolengo fonde le Dépôt des Pauvres Infirmes du Corps du Christ. L’initiative, et Don Bosco, dans quelques années, connaîtra les mêmes difficultés, n’a pas l’heur de plaire aux autorités, ni aux bien-pensants qui s’ingénient à faire supprimer l’œuvre. Le dépôt doit fermer en 1831. Ce serait mal connaître Don Giuseppe que croire qu’il va renoncer. Il se démène tant qu’il parvient, en avril 1832, à rouvrir, dans un autre quartier, un établissement qu’il appelle la Petite Maison de la Divine Providence et qui deviendra pour les Turinois simplement « la Picola Casa ».

Très vite, la misère, l’immense misère du temps et de la ville déferle sur l’asile. Comme il l’a promis, Cottolengo ne refuse personne, de sorte que l’établissement, à sa mort, en 1842, accueillera 7000 lits, chiffre démentiel. Il n’a pas le premier sou pour entretenir son hospice mais possède une indémontable confiance en Dieu. Puisqu’il a placé la maison sous l’invocation de la divine Providence, il vit au jour le jour, affirmant qu’il faut « tout attendre de Dieu » et il n’est pas déçu, jamais. L’argent arrive quand il en a besoin. Il lui faut des auxiliaires. Il en forme : frères laïcs, religieux, prêtres, religieuses, séparées en deux branches, l’une vouée aux œuvres de charité matérielles — avec pour devise : « Les plus à chérir sont toujours les plus rebutants et les plus abandonnés »—, l’autre, contemplative, aux œuvres de charité spirituelle, soutenant par sa prière continuelle le travail des hospitaliers, priant pour les mourants et les défunts. D’autres activités s’ajoutent aux services de soins et d’asile : accueil des jeunes en détresse, à la rue, en perdition morale, aide sociale aux chômeurs que l’on secoure et auxquels l’on cherche à retrouver un emploi stable. Et la Petite Maison devient immense, se couvrant sans cesse de nouveaux bâtiments.

Patron des chômeurs

Les Cottolengiens, comme on les appelle, essaiment dans d’autres régions d’Italie, avant de fonder des centres en Suisse, en Inde, en Afrique, aux États-Unis et en Équateur. Don Giuseppe se tue à la tâche. À son lit de mort, alors que ses proches se désolent, inquiets d’un avenir qu’ils peinent à imaginer sans lui, il déclare, confiant jusqu’au bout, qu’il est avantageux pour eux qu’il s’en aille, car, Là-Haut, « il se pendra au manteau de la Mère de Dieu », avec la certitude de tout en obtenir. Il a tenu parole. C’est pourquoi il est invoqué « pour le soulagement de toutes les détresses » et pour trouver ou retrouver du travail, ce qui fait de lui le patron des chômeurs.